Основы технологии коксования

Поведение каменных и бурых углей при нагревании принципиально различно. Каменные угли средней степени углефикации имеют температуру размягчения 350—450°С. При нагревании этих углей различают три температурных зоны:

- зона от начала нагревания до начала размягчения угля при 350°С;

- пластическая зона от начала размягчения угля до его затвердевания при ≈ 450°С;

- зона последующего выделения летучих от начала затвердевания угля до полного выделения летучих и образования спеченного кокса — выше 450 С.

При нагревании угля сначала из него испаряется влага, а в дальнейшем образуется газ. Уголь начинает разлагаться, образующиеся при этом жидкие продукты («первичный битум») отделяют от твердого остатка — полукокса. «Первичный битум» испаряется и одновременно частично разлагается. Полукокс подвергают коксованию, в процессе которого выделяют газообразные продукты. Структура полукокса по сравнению с исходным углем полностью изменена. Эти изменения в зависимости от типа угля приводят к различным коксам. Выделение газа обусловливает усадку кокса, а при достаточно большой величине кусков — и образование трещин в коксе.

При переходе угля в пластическое состояние усиливается ориентация уже имевшихся в нем ароматических слоев; эта ориентация очень четко выражена у антрацита и в меньшей степени — у газопламенных углей. В результате отщепления боковых цепей в ароматических соединениях происходит упорядочение параллельных плоскостных слоев, как у природного графита, и выравнивание расстояний между ними. Этот процесс, называемый предграфитацией, протекает настолько неполно, насколько в результате повторного упрочнения угольного вещества ограничивается возможность интенсивного движения молекул. Благодаря широкой области, в которой происходит размягчение угля (350— 450 °С), предграфитация жирного каменного угля протекает интенсивнее, чем у коксов из каменных углей с более низким выходом летучих веществ. Молодые газовые угли, богатые битумом, не обнаруживают такой сильной предграфитации, как жирные угли. Более низкая степень предграфитации связана с пониженной прочностью вещества кокса.

Вследствие пластичности угольного вещества и разложения первичного битума в зависимости от условий коксования образуется пористый, стекловидный, пенистый или только спеченный кокс. Из жирного каменного угля образуется очень пенистый, легко разрушаемый коксообразный продукт в том случае, когда во время нагревания уголь имел возможность свободно расширяться. Если такой возможности нет (как в коксовой печи), образуется твердый плотный кокс с мелкопористой структурой (пористость 40-60%).

Бурые угли ведут себя иначе, так как при нагревании их угольное вещество не размягчается. В этом случае происходит лишь выделение летучих веществ, которые частично разлагаются. В остатке образуется более или менее монолитный кокс, претерпевший сильную усадку. При полукоксовании бурого угля тоже различаются три температурных зоны:

- зона предварительного нагревания (до 100°С);

- зона сушки (100—125 °С);

- зона полукоксования (225—500°С).

Во время предварительного нагревания уголь расширяется, причем слишком быстрое нагревание может привести к разрыхлению кокса или даже к разрушению его структуры. В процессе сушки при одновременной усадке выделяется вода. Выше 225 °С отгоняются продукты полукоксования (смола, масло, вода и газ) и происходит дальнейшая усадка. Выше 500 °С заканчивается образование полукокса.

Определение летучих по DIN 51720 дает первую информацию о поведении углей при нагревании. Для этого проводят коксование угля в кварцевом тигле при 900 °С в определенных условиях. Количество выделившихся летучих веществ совпадает с количеством летучих, образующихся в промышленном процессе, только при точном соблюдении условий нагревания. Отклонение выхода летучих из одного и того же угля может быть больше или меньше в зависимости от условий коксования.

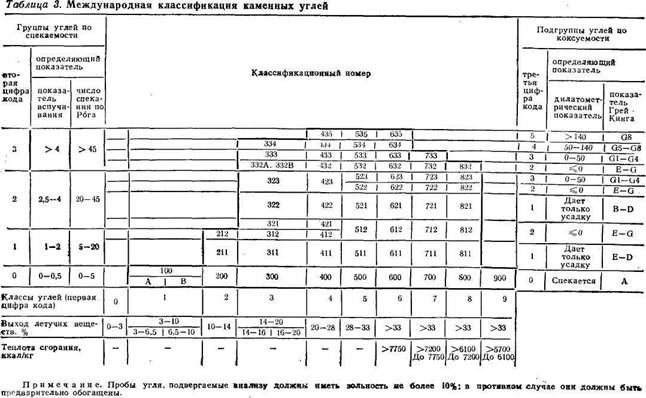

В соответствии с DIN 23003, каменные угли разделяют на классы (табл. 3). При этом каждый уголь обозначают трехзначным кодовым номером. Первая цифра указывает на класс угля (разделение на классы осуществляется по выходу летучих, определяемому по DIN 51720). Вторая цифра обозначает группу (по спекаемости). Спекаемость определяют индексом вспучивания (DIN 51741) или числом Рога, Третья цифра обозначает подгруппу. В основе этого подразделения лежит коксуемость, оцениваемая дилатометрическим методом (DIN 51739) или испытанием угля по Грей— Кингу.

В соответствии с действующим в ФРГ порядком, каменные угли объединяют в группы в зависимости от выхода летучих (табл. 4). Угли, у которых тигельный кокс свидетельствует о спекающих свойствах, считают товарными коксующими углями (газовый уголь, жирный уголь).

Бурые угли по внешним признакам разделяют на мягкие (землистые и сланцевые) и твердые (гладкие и блестящие). По воз-

Таблица 4. Товарная классификация каменных углей

Тип угля | Содержание летучих, % (масс.) на ОМУ | Характеристика тигельного кокса |

Пламенный | >40 | Порошкообразный |

Газопламенный | 33-40 | Спекшийся, частично слабо-спекшийся |

Газовый | 28—35 | Спекшийся, трещиноватый |

Жирный | 18-30 | Сильноспекшийся, твердый |

Кузнечный | 14-20 | От слабоспекшегося до спекшегося |

Тощий | 10—14 | Порошкообразный |

Антрацит | 7—10 | То же |

можности получения химического сырья различают пригодные и не пригодные к полукоксованию бурые угли. Естественно, резкую границу здесь провести нельзя. Следует исходить из того, что бурые угли с выходом смолы по Фишеру до 16% (в расчете на подсушенный уголь, с влажностью до 13%) считают пригодными для полукоксования, а угли с выходом смолы только 6% для этой цели непригодны.

Для бурых углей, как и для каменных, имеется международная классификация [1]. Соответственно основному использованию (сжигание или полукоксование) подразделение ведут по выходу смолы и по общей влажности свежедобытого угля. Граница между каменными и бурыми углями в рамках международной

Таблица 5. Международная классификация бурых углей с теплотой сгорания < 5700 ккал/кг ( 23 940 кДж/кг) *

Номер группы | Параметр группы по выходу смолы % (масс.) на ОМУ | Кодовый номер | |||||

40 | 25 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 |

30 | 20—25 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 |

20 | 15-20 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 |

10 | 10-15 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 |

00 | 10 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |

Номер класса | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

Параметр класса по суммарному содержанию влаги, % (масс.) на беззольную массу | <20 | От >20 до 30 | От >30 до 40 | Oт >40 до 50 | От > 50 до 60 | От>60 до 70 | |

* Для воздушно-сухой беззольной массы (30 С, 90%-ная относительная влажность воздуха).

классификации определяется теплотой сгорания 5700±60 ккал/кг (23940±252 кДж/кг в расчете на ОМУ). Классификацией, приведенной в табл. 5, предусматривают четырехзначные кодовые числа, которыми обозначают выход смолы и суммарное содержание влаги в угле.